Blockchain einfach erklärt

Blockchain ist in aller Munde, doch wie funktioniert diese Technologie eigentlich? Und für welche Anwendungen – abgesehen von Bitcoin – kann man sie nutzen? Das Erklärvideo zeigt es Ihnen.

Die digitale Währung Bitcoin basiert auf der Blockchain-Technologie. Seit dem Markteintritt von Bitcoin 2007 steigt auch das Interesse an der darunterliegenden Technologie. Doch die Kryptowährung ist bei weitem nicht ihre einzige Einsatzmöglichkeit. Sie kann überall dort zum Einsatz kommen, wo viele unbekannte Personen in einem sicheren Umfeld Daten austauschen und verwalten. Denn grob gesagt, ist eine Blockchain ein digitales, fast unmöglich manipulierbares Register. Darüber tauschen alle angeschlossenen Teilnehmenden sicher Daten aus.

So funktioniert die Blockchain-Technologie

Sehen Sie im Video, was eine Blockchain so sicher macht und weshalb sie eine solch hohe Rechenleistung verlangt – und damit den Energieverbrauch in die Höhe treibt.

So nutzen Unternehmen Blockchain

Ein grosser Vorteil der Technologie liegt in der Ausschaltung des Drittanbieters, der zwischen Verkäufer und Käufer steht. Denn normalerweise erfolgt die Abwicklung jeder Online-Transaktion – beispielsweise Internetshopping – über einen Drittanbieter, ein zentrales Computersystem. Blockchain macht diesen überflüssig, denn die Daten werden direkt zwischen den Teilnehmenden übermittelt. Das macht Blockchain beispielsweise auch zur idealen Technologie für Bitcoin oder elektronische Volksabstimmungen.

Vermehrt nutzen Unternehmen Blockchain bei sogenannten «Smart Contracts». Diese intelligenten Verträge sind selbstausführende Verträge, wobei die Bedingungen der Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer in den Blocks gespeichert sind. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird die Transaktion ausgelöst. Smart Contracts machen alle Transaktionen nachvollziehbar, transparent und irreversibel.

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

Auch einige Schweizer Unternehmen nutzen die Blockchain-Technologie oder sind dabei, Anwendungen zu entwickeln. Der Logistiker Kühne+Nagel tauscht damit Frachtbriefe und andere Informationen aus. Das Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug verkürzt mit der Technologie die für eine Unternehmensgründung benötigte Zeit – von mehreren Wochen auf 48 Stunden. Das ist möglich, da allen Parteien einmal erfasste Daten des Gründers gleichzeitig zur Verfügung stehen, was die Freigabe erleichtert. Das Immobilienberatungsunternehmen Wüest Partner entwickelt eine Blockchain-Plattform, auf die alle Parteien und öffentlichen Stellen bei einem Hausbau Zugriff haben. Damit sollen sich die Papierberge verringern.

Die Grenzen von Blockchain

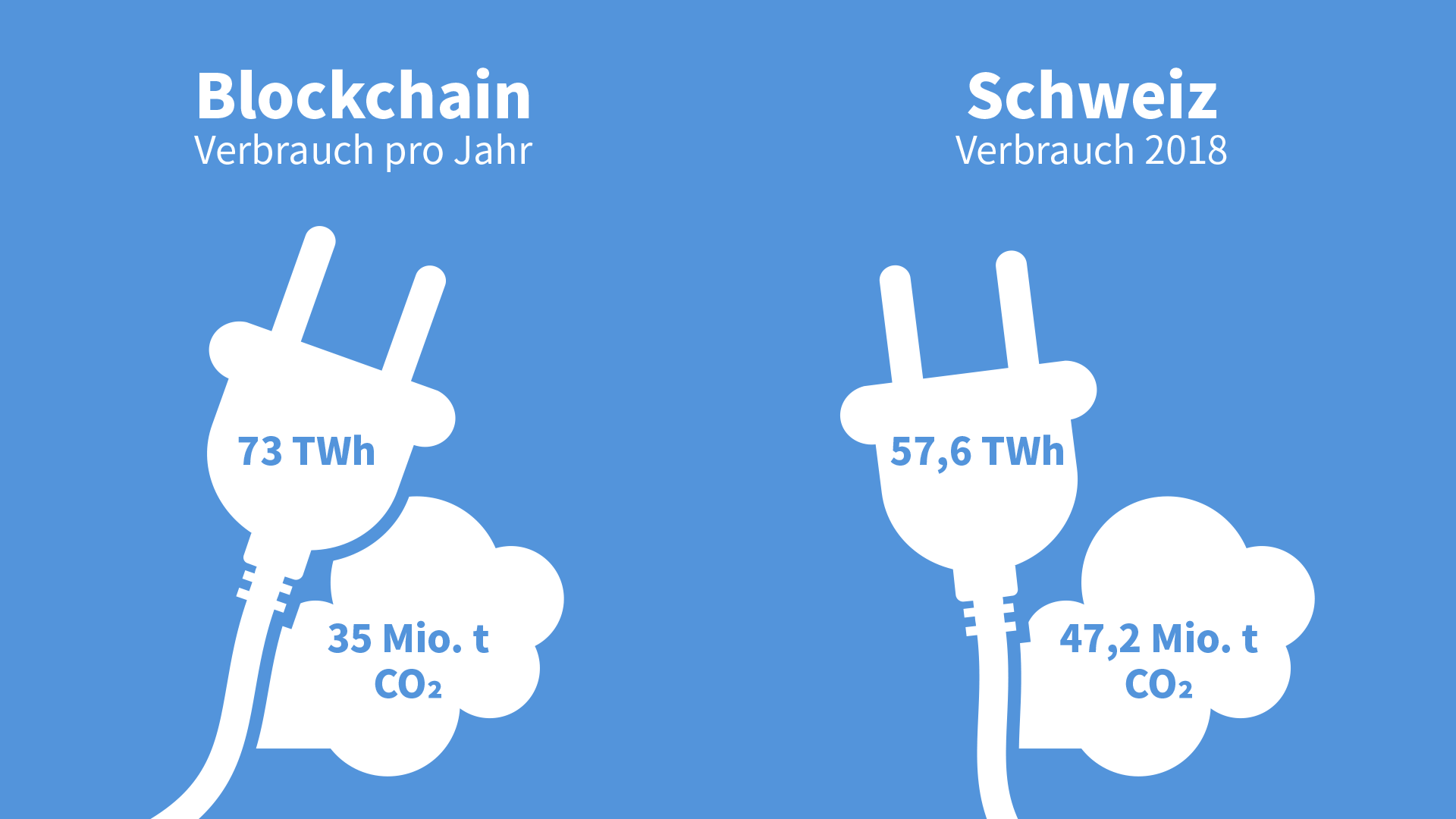

Die Technologie enthält ein grundsätzliches Problem: Man kann Daten nicht gleichzeitig dezentral und fälschungssicher ablegen und trotzdem schnell verfügbar machen. Das zeigt sich auch bei Bitcoin: Nur dank des langwierigen Proof-of-Work kann die Systemsicherheit gewährleistet werden. Und dieser Proof-of-Work hat einen Haken: Die dafür nötige enorme Rechenleistung verursacht einen hohen Energieverbrauch. So beträgt der Stromverbrauch des Systems jährlich rund 73 TWh. Damit verbunden ist auch ein hoher CO2-Ausstoss von knapp 35 Millionen Tonnen. Zum Vergleich: Die Schweiz hatte 2018 einen Stromverbrauch von 57,6 TWh und einen CO2-Ausstoss von 47,2 Millionen Tonnen. Eine Blockchain empfiehlt sich daher eher nicht für Anwendungen, in denen grosse Datenmengen sehr schnell verarbeitet werden müssen.

Aktuell